Como indicábamos en la anterior entrada sobre los molinos de Alpuente, el de la Almeza requiere un especial tratamiento, por su buena conservación y por ser una instalación única en su especie, al menos en la comarca de La Serranía, que data de principios de la década de 1900.

Si visitáis Alpuente, o sois residentes en Alpuente y no lo habéis visto, os recomiendo visitar estas instalaciones, situadas en la primera replaza de la aldea de La Almeza, a sólo 5 km. de la Villa en dirección a Arcos de las Salinas.

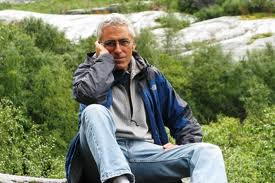

Emilio Navarrete, su propietario, os recibirá con agrado, y os mostrará el molino, contando los interesantes detalles sobre su construcción e instalación, y su funcionamiento hasta la década de los 70.

Reproduzco a continuación el artículo publicado en el nº 4 de La Taifa de Alpuente, donde podreis ver con más detalle estas instalaciones.

CONVERSANDO CON …

EMILIO NAVARRETE MONLEÓN “ El Molinero de la Almeza.”

Hoy es Sábado día 28 de Agosto de 2010, son fiestas en la aldea de La Almeza, y en la plaza actúa la Rondalla La Serranía.

Unos cuantos músicos de Alpuente y de varias aldeas, La Yesa, Aras de los Olmos, Calles y Chelva, se reúnen de vez en cuando y tocan sus instrumentos, de forma altruista, (a cambio de una buena cena con los festeros), alegrando la tarde a los numerosos asistentes con sus canciones y sus jotas.

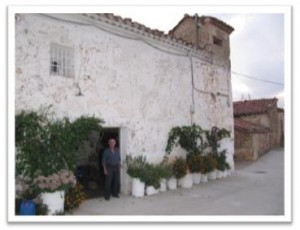

Emilio está en la entrada de la Aldea, en la primera gran replaza, donde vive con su mujer Trinidad y con su hijo Vicente, que trabaja en Valencia y viene todos los fines de semana.

Él, Junto con Marina, su hermana, es propietario del molino que en su día fue una auténtica fábrica de harinas, y que ha sido una de las instalaciones industriales más importantes de la comarca de los Serranos hasta finales de los años 60.

A sus setenta y siete años, está jubilado, y cuida de su mujer, compaginándolo con las labores agrícolas, su huerto, algunos animales de corral, etc.

Nos invita a ver el viejo molino, con sano orgullo y algo de melancolía.

“Este molino, nos explica, lo fundó mi abuelo hacia 1900, y ha sido hasta los años 70, el primero que se montó con electricidad y el más importante de la comarca”.

“El abuelo era de Mora, un pueblo de Teruel, próximo a Rubielos de Mora, y la abuela de Arcos de las Salinas, conocieron esta aldea y cuando se casaron decidieron venir a vivir aquí, se compraron casa y decidieron montar el molino”.

“Lo primero que tuvieron que hacer fue construr la central eléctrica, que montaron cerca del nacimiento del rio Arcos, a unos 5 Km de Arcos de las Salinas, donde hacia los años 80, tras venderlo, han convertido las instalaciones en un Albergue- Refugio, del Centro Excursionista de Valencia”.

“Llevaron desde Valencia la turbina y el alternador, y las obras duraron varios años, fue un transporte lento, pesado y difícil sobre todo por la distancia y el mal estado de los caminos y carreteras, allí está todavía el transformador que preparaba la corriente eléctrica para mandarla por tendido eléctrico hasta la Almeza”.

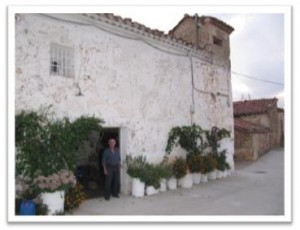

Desde fuera, Emilio nos señala el transformador de su molino, visible desde la calle, en el mismo edificio, que todavía se conserva bien pero en desuso, del cual se nutrían también las primeras bombillas que se encendieron bastante después en Alpuente, las aldeas y algunos pueblos vecinos.

Antes de entrar a ver el molino Emilio nos muestra las numerosas argollas o anillas donde se ataban las caballerías que venían cargadas a lomos o en carros con el grano de trigo, cebada, o centeno, principalmente. “Hasta aquí venían a moler gentes de todos los pueblos de alrededor: Torrijas, Arcos, Alpuente, La Yesa, Titaguas, Aras, y otros pueblos de Aragón algunos de bastante lejos. Había mucho trabajo”.

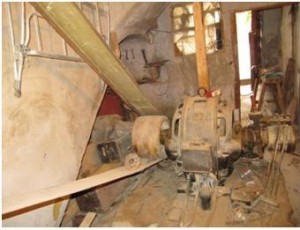

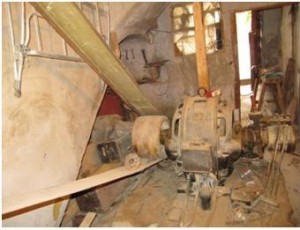

Nada más entrar nos sorprende la gran complejidad y cantidad de elementos en su mayoría de madera que componen la instalación, así como la propia instalación eléctrica con cables, fusibles, etc. del interior del molino.

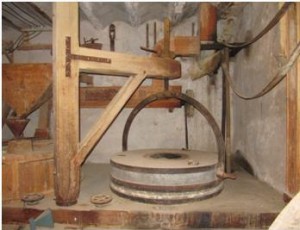

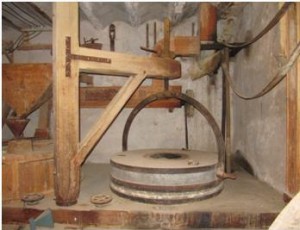

El edificio tiene tres plantas, la primera es un semisótano donde se ubica un gran motor eléctrico, (alrededor de un metro de diámetro), anclado a tierra, movido por un potenciómetro de rodillo para variar la velocidad, El Potente motor transmite mediante su polea y una larga correa de goma a otra gran polea de acero que acciona dos ejes. El eje inferior es el más potente y largo, con 5 apoyos o cojinetes de bronce, lleva tres embragues de dientes y tres juegos de engranajes cónicos para poder poner en marcha una, dos o las tres grandes Muelas de que dispone la instalación.

En la planta baja o principal hay una gran entrada en donde se recibía y almacenaba el grano en los sacos, luego se lavaba y se secaba con una gran turbina- ventilador, para después cribarlo “El grano antes venia de la era y se trillaba a mano, por lo que llevaba muchas semillas de hierbas y mucho polvo y piedrecillas que había que eliminar” Nos cuenta Emilio.

Una vez limpio, el grano pasaba por unas tolvas hasta la parte central de una de las muelas, donde se trituraba y salía por otro conducto, luego había que separar el salvado de la harina, y esto se hacía en la parte superior del molino mediante unas instalaciones a base de cribas y ventiladores. “

“Había veces que funcionaban las tres muelas a la vez, una con trigo, con cebada o con otros granos. La que mejor, sacaba la harina era la muela francesa, y la de la derecha que es catalana”.

“Algunas veces saltaban los fusibles debido a la sobrecarga del motor, que le venía justo para hacer rodar las tres muelas y todo lo demás a la vez; entonces había que parar para cambiarlos”.

“Los fusibles eran de plomo y los hacíamos nosotros fundiendo trozos de cañerías en el fuego, y llenando con el plomo derretido, unos moldes con la medida adecuada”.

“De vez en cuando había que repicar las muelas, y entonces se levantaban con una gran palanca que nos muestra, se giraban y a mano con un cincel bien afilado, se repasaban los dentados de la muela”.

“Por esta tolva que viene de arriba se llenaban los sacos de harina y en esta otra tolva se llenaba el salvado para los animales , entonces se cobraba en especie, la mayoría de gente no tenía dinero, de cada talega se sacaba un MEDIO (Caja, Poya o medida, que era lo que ganaba el molinero por su trabajo)”.

Mi padre Emilio, se casó con Emiliana, una titagueña, y ellos montaron el molino de Titaguas, que ha estado funcionando hasta finales de los años 80, pero entonces ya era más fácil, ya había electricidad y las instalaciones eran más fáciles de hacer.

A la salida me comenta “ Mira: aquí tienes la primera bombilla que se encendió en Alpuente y alrededores, hasta varios años más tarde no había luz en otro sitio que no fuera este molino”.

“Me gusta conservarlo bien, cada día al levantarme, lo primero que hago es regar las plantas (la fachada está llena de macetas con geranios en flor, rosales, enredaderas y otras plantas) y abrir las puertas del molino, para que se renueve el aire y se mantenga así como está, no sé lo que será de él, pero el tiempo dirá”.

Por parte de la Sociedad Cultural, solo nos queda agradecer a Emilio, que nos haya facilitado este reportaje, aportándonos datos y fotos de gran interés documental y arqueológico.

Sería deseable que estas instalaciones que ya han cumplido un siglo de antigüedad, por su gran relevancia, no se perdieran y pasaran a formar parte de un itinerario cultural para el turismo, dado su gran interés como arqueologia industrial y etnográfica de un tiempo pasado en Alpuente.

Para ello, nuestras autoridades locales y autonómicas habrían de dar los pasos necesarios para su ahora llamada “ puesta en valor” o restauración, como un elemento importante para la captación de turismo cultural de interior, destinando los recursos humanos y económicos necesarios. Ojalá que algún día no muy lejano sea así, el futuro de nuestro pueblo lo agradecería.

Salvador Rubio.